دَأبَتْ المجتمعات البشريَّة مُذ آدمها الأولّ في تسييد تصوُّرات القويّ -صفة القوَّة في تجريد-، ويبدو أنه لطالما اقترنت القوّة مُذْ بدائيّة تصوّر الإنسان عنها بالقوّة الجسديَّة أيْ بالرجل تحديدًا القويّ جسديًّا مقارنة بالمرأة. وقد طال أمد الزمن كثيرًا كي يُنحَّى اقتران مفهوم وتصوُّر القوّة وحصرها فيما هو جسديّ فقط إلى ما عداها، أيْ إلى مدلولات تتّسع فيها رقعة الدلالة مُتضمِّنةً سياقات أخرى.

والقراءة الفكريَّة والاجتماعيَّة المُعلِّلة هذا التسييد حسب تصوّر عالم الاجتماع الفرنسيّ بيار بورديو في كتابه “الهيمنة الذكوريَّة”؛ تعزو ذلك إلى أنَّ الأسطورة المؤسِّسَة للنظام الاجتماعيّ تُؤسِّس في أصل الثقافة عَيْنها المُتفق على أنها نظام اجتماعيّ مُهَيْمَن عليه مِن مبدأ الذكورة.

ويوضّح قصده شارحًا فكرة أنّ القوّة الخاصّة لتبرير النظام الاجتماعيّ الذكوريّ إنّما تأتيه مِن أنّه يُراكم ويُكثّف عمليّتين: أيْ أنّه يُشرعِنْ علاقة هَيْمنة مِن خلال تأصيلها في طبيعة بيولوجيَّة هي نفسها بناء اجتماعيّ مُطبَّع.[1]

ويُفهَم مِن تحليلهِ أنَّ طبيعة التصوُّرات الاجتماعيَّة في النظام الاجتماعيّ لأيّ مجتمع في نشوئيّتها الأولى إنّما انبثقت من تسييد تصوّرات الرجل عن ماهيَّة الرجل وحدود طبيعته الاجتماعيَّة، وعن ماهيَّة المرأة وحدود طبيعتها الاجتماعيَّة؛ وأنّ هذا التسييد أو هذه الهيمنة إنّما تجيء مِن فكرة الهَيْمنة البيولوجيَّة أيْ مِن هَيْمنة القويّ جسديًّا.

وبمعنى أكثر وضوحًا يمكنني القول إنَّ الوعي بما هو جسديّ يبني على الوعي بما هو اجتماعيّ وثقافيّ، والحقّ يُقال إنّ في هذا الارتباط الشَرطيّ سذاجة وبدائيّة إدراكيَّة لا يمكن قبول استمراريّتها في خضمّ محاولة إنسان عصرنا الراهن إعادة إنتاج وَعْيه بالنظام الاجتماعيّ وفقًا لمنطق طبيعته الإنسانيَّة.

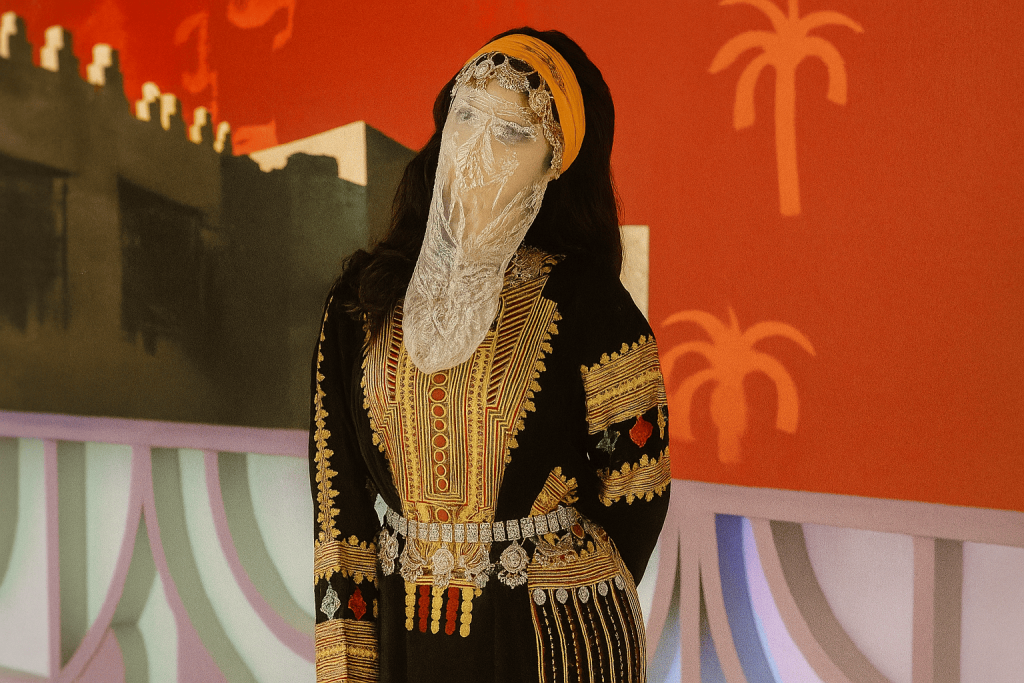

وانطلاقًا مِن هذه التوطئة فإنَّه مِن المُلاحظ أنَّّ لمجتمعاتنا العربيَّة نمطًا سائدًا -للاعتبارات الواردة سلفًا- مِن أنماط السلوكات الاجتماعيَّة السلبيَّة التي تُعدّ جزءًا بِنيويًّا تأسيسيًّا في المجتمعات الأبويَّة والذكوريَّة؛ يتمثَّل في مفهوم الميسوجينيَّة (Misogyny) والذي يعود في أصلهِ اللِّسانيّ إلى اللُّغة اليونانيَّة ويتكوَّن مِنْ مقطعَيْن هُما: (Miso) ويعني الكراهيَّة ومقطع (Gyny) ويعني النساء.

ويُمكن تحديد المُقابل العربيّ لمفهوم الميسوجينيَّة في: كراهيَّة النساء، أو عِداء النساء.

وبالعودةِ إلى قاموس بلاكويل لعلم الاجتماع المنشور عام 1995م، (The Blackwell Dictionary of Sociology) لعالِم الاجتماع الأمريكيّ ألان جي جونسون (Allan G. Johnson)، الذي يُوثِّق فيه رصدًا للمفاهيم المركزيَّة للفكر الاجتماعيّ والسياسيّ والفكريّ والحركات المؤثرة في العصر الحديث.

فقد ضمَّن قاموسه تعريفًا للميسوجينيَّة بوصفها سلوكًا ثقافيًّا يتمثَّل في كراهيَّة النساء لأنهنّ نساء.

وهي جزء أساسيّ مِنْ مفهوم التحيُّز الجنسيّ والأيديولوجيّ، وتُعدُّ الميسوجينيَّة أساسًا مهمًا لقمع النساء في المجتمعات التي يُهيمن عليها الذكور.

وتتمظهر الميسوجينيَّة في طرق مُتعددة: بدءًا من النكات مرورًا بالمواد الإباحيَّة إلى العنف، وإلى احتقار الذات الذي تُعلَّم النساء الشعور به تجاه أجسادهنّ.[2]

ويُمكن رصد تمظهرات الميسوجينيَّة أو كراهيَّة النساء في المجتمعات العربيَّة في ممارسات تقع تحت ما يُمكن اعتباره تواطئًا اجتماعيًّا ضدّهن، إذ إن التصوُّرات الثقافيَّة في المجتمعات العربيَّة التي ترسم قالب المرأة وطبيعة حدودها كعنصر اجتماعيّ، والتي تُعدُّ بالضرورة الواقعيَّة مرجعًا سلوكيًّا للفرد العربيّ؛ تجعل من كراهيَّة النساء جزءًا مِن طبيعة الوعي بالنساء في المجتمع.

بل يُمكنني القول إنَّ المجتمعات العربيَّة لا تزال في وعيها بالمرأة تنطلق مِن ثنائيَّة “الأم-أو العاهرة”.

فالمرأة إما أنْ تكون منصهرةً وفق حدودها المرسومة من السُّلطة الأبويَّة-الذكوريَّة أيْ متوافقة مع قالب القبول الاجتماعي الذي يعتبرها أمًّا، أو تكون عاهرة أيْ غير متوافقة مع الحدود المرسومة لطبيعتها في المجتمع -حسب تصوُّر السُّلطة الأبويَّة-الذكوريَّة-.

وأحد أبرز تمظهرات كراهيَّة النساء هو حضورهنّ في دلالات سلبيَّة ضمن النكات واللغة الساخرة المتداولة لدى أفراد المجتمع العربيّ، إذْ تُحمَّل النساء علّة السلوكات السلبيَّة في المجتمع، وربما يكون مثال قيادة السيارات غير المنضبطة في الشارع ونسبته عادةً إلى المرأة من أكثر الأمثلة الشائعة اجتماعيًّا، إذْ الأعمال الركيكة والرخوة لابدّ أنها تبدو كذلك لأنّ امرأة قامت بها.

بل وحتى فساد المجتمع يُعلَّل في جذره وفق أيديولوجيا المجتمعات العربيَّة بالنساء، مثلما علَّل الإغريق شُرور العالم بفعلةِ باندورا (Pandora) التي فتحتَ على العالَم صندوق الشُّرور فكانت المرأة عقابًا للبشر.

ربما لا يتبنّى إنساننا الراهن حرفيَّة الدلالة في رمزيَّة الأسطورة الإغريقيَّة لكنّه يحيا مثيلاتها في تصوّراته الثقافيَّة والاجتماعيَّة باختلاف الرمز والتمثُّل فقط؛ إلَّا أنَّ الذهنيَّة العربيَّة لا تزال تعزو شُرور عَيْشها إلى اعوجاج المرأة.

وقد درجَ هذا التصوَّر وأمثاله، حدّ شيوعه وبلوغه تصديقًا وفق مراتب بناء الحقيقة في قواعد المنهج للفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت[3]، وأعتقدُ أنَّ الصمت عن تداول مثل هذه الافتراضات أو التصوُّرات التي هي في جوهرها رأي مشوَّه وقاصر يبني منها مع الزمن صورة مفترضة لطبيعة الأمور والأشياء وهذا إشكال خَطِر وشائك لأنّه عَيْث في بِنيَة الحقيقة الاجتماعيَّة.

كما أشير بحرص إلى حضور الميسوجينيَّة في السياقات المعرفيَّة والثقافيَّة، وتحديدًا في عدم الثقة بالنساء المُنخرطات والمُشتغلات في تلك السياقات، ويتجلَّى هذا في قلّة الاستشهاد بآرائِهنّ فلسفيًّا وثقافيًّا وأدبيًّا وحتى اجتماعيًّا.

إذْ تسود آراء وتصوّرات الرجال وتحضُر في سياقات التداول والاستعمال اللُّغويّ ليس فقط في فضاءات المجتمع، بل حتى في أروقة الجامعات، وفي المحافل الثقافيَّة.

فالقصديَّة مثلًا، في تضمين قصائد الرجال في المناهج التربويَّة، أو تنظيراتهم في المجالات المعرفيَّة المختلفة والاكتفاء بشُروحات آراء الرجال، وحضور ما أسمّيه بفكرة “النموذج-الرجل” في الدرس المعرفيّ والثقافيّ تُسهِم في إشاعة ما يُمكنني تسميته بمصدريَّة الرجل المعرفيَّة والثقافيَّة، وهو برأيي انعدام للموضوعيَّة والنزاهة المعرفيَّة فضلًا عن كونه انحياز ضمنيّ ضدّ جدوى المجهودات النسائيَّة في البناء المعرفيّ الإنسانيّ؛ ما يُمثّل ممارسةً فعليَّة للميسوجينيَّة.

كما أنّ هناك تمظهرات أكثر جلاءً يُمكنني تشعيب تفصيلاتها في مقالة أخرى.

وقد عَمَدتُ إلى رصد مفهوم الميسوجينيَّة والتعريف به ورصد بعض الممارسات الاجتماعيَّة التي تُمثّله؛ لأنّه برأيي لا يزال أحد أبرز الإشكالات الاجتماعيَّة التي تُعانيها المرأة في مجتمعاتنا العربيَّة. وفي منحًى منهجيّ فإنّ الإشارة إلى المُشكِل وطبيعته لابدّ أنْ تكون جزءًا أوليًّا مِن حلّه.

إضافة إلى أنّ المجتمعات العربيَّة تشهد حالة متفاقمة مِن التأزّم المعرفيّ والثقافيّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ، الذي يُغوِّر مِن ممارسات الظلم المجتمعيّ (Societal Inequity)؛ ما يوجب ضرورة الخوض فيها والوعي بها وبكيفيّات تفنيدها.

[1] بيار بورديو، الهيمنة الذكوريَّة، ترجمة: سلمان قعفراني، المنظمة العربيَّة للترجمة، بيروت، 2009م، ص40، 45، 46.

[2] Allan G. Johnson، The Blackwell Dictionary Of Sociology، Blackwell Publishers Ltd، 1995، P: 179.

[3] يُنظر: مقالٌ عن المنهج، رينيه ديكارت، ترجمة: محمود محمد الخضيري، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 1968م.