“و الموتُ ليس برديءٍ. إنّما خوفُ الموتِ رديء” – الكِنْدي

“… غلِطت الأنفسُ-الضعيفة التمييز المائلة إلى الحسّ- في الموتِ، وظنّتهُ مكروهًا، وهو ليس بمكروهٍ” – الكِنْدي

الموتُ، ذلك العدوّ البغيض للنوع الإنسانيّ، هادمُ اللذّات الأشدّ إبهامًا بالنسبة إلى المعرفة البشريّة، يُثير رعدة الحاضرين أينما ذُكرَ إسمه، و يفزع له النّاس لمجرّد التفكير فيه أو تخيّله ، حُبّرت في ذكره الأسفار المقدّسة وحيكت من أجل فكّ سرّه حكاياتُ الأصلِ و مواعظُ المعاشِ و أساطيرُ المعادِ، و للموت أيضًا طقوسه و شعائرهُ التي لا تخلو منها ثقافةٌ مهما كانتْ “بدائيّةً” وفق تصنيف البعض. لكن ما الذّي يمكنُ للإنسان أن يجزمَ بمعرفته ؟ الإجابةُ محلّ اتّفاق بين أهل الإيمان وأهل العلم: “قُلْ إنّ الموتَ الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم”، و الموتُ أيضًا واقعة بيولوجيّة لا ريب فيها.

ماذا يعني أن نقرنَ السّعادة بالموت؟ و كيف يكونُ الموتُ سعيدًا؟ و هل بإمكاننا كتابةُ بيانٍ في مديح الموتِ؟ قد يبدو من غير الشائع أن نتحدّث عن الموت مقرونًا بالسّعادة إلّا في حالة الحديث عن السّعادة الأبديّة ، لكنَّنا نعلم أنّ المالينخولي السّعيد يقطعُ مع كلّ مفهوم أخرويٍّ، و أنَّ تأمّلاته و أفكارهُ منشدّة إلى ال”هُنا” لصيقةٌ با”لآن”. إنّ الأمرَ راجعٌ إلى نظرته إلى حياته، فهو ليس متعلّقًا بها ، بل هو رافضٌ لها بالأصالة و مستوعبٌ لعرضيّتها و مُرحّبٌ بحتميّة فنائها، لذلكَ فإنَّ صاحبنا لا يهابُ الموتَ بل يُصادِقُهُ و يُصالِحُهُ.

يُعرّف الفيلسوف الكِنْدي الحُزنَ بأنّهُ ” ألمٌ نفسانيٌّ يعرضُ لفقْدِ المحبُوباتِ و فوْتِ المطلوبَاتِ “، و الحياةُ بالنسبة إلى صاحبنا ليست بمحبوبةٍ و لا هي بمطْلوبةٍ، بل هي حُفرةٌ فارغةٌ و باردةٌ قُذفَ إليها قسرًا، لذلكَ فإنّ واقعة الموتِ واقعةٌ سعيدةٌ لأنّها خلاصٌ من هذا الوجودِ القسريِّ. تشكّلُ حادثة الولادة بداية مأساة الكائنِ المالينخوليِّ، أمّا الموتُ فإنّهُ أكثر النهايات الممكنة سعادةً لتلك المأساة. لقد أحسنَ الحكيمُ إيميل سيورانْ نقلَ هذه الفكرة حينَ قال:” نحنُ لا نركضُ نحو الموت، نحنُ نفرّ من كارثة الولادة”.

يُعدُّ الخوفُ من الموتِ حائلًا دونَ المُصالحة معهُ، هذا ما نتعلّمُهُ من الدّرس الأبيقوريّ، فالمعلّم أبيقور لا يرى في الموت ما يستدعي الخوف أو القلق، لأنّ الموت يقع في منطقة “اللّاوجود”، و تلك المنطقة لا تعنينا لأنّنا لا نقع في نطاقها، إنّ الموت “لا شيء بالنسبة إلينا ، إذْ عندما نكونُ فالموتُ لا يكونُ” لأنّهُ بمثابة فقدانٍ كلّي للإحساس، تلك هي خلاصة الدّرس الأبيقوريّ . لذلك ينبغي أن نتقبّل فكرة فنائنا في طُمأنينة ، فالموت يعني انعتاقنا من آلام الجسد و من مخاوف الفكر و من تقلّبات الحظّ.

لقد بات الموتُ موضوع تهكّم المالينخولي السّعيد بدلًا من أن يكون مصدر مخاوفه، فحدثُ الموتِ هو غايةُ العبث و مآلُ كلّ تعب الإنسان. يكفي أن تقف متأمّلًا أمام إحدى المقابر حتّى يتبيّن لكَ انعدام الجدوى، كلُّ قيمةٍ هي معدومةٌ أمام الموتِ. ليست هذه دعوة زهديّة و لا وعظة أخلاقيّة، إنّما هي لحظةٌ تُسفَّهُ فيها كلّ الأحزان المتعلّقة بالحياة اليوميّة و تفاصيلها السّمجة. إنّ لحظةَ المصالحة مع الموت هي لحظة تحرّر الإنسان من جميع مخاوفه وآماله.

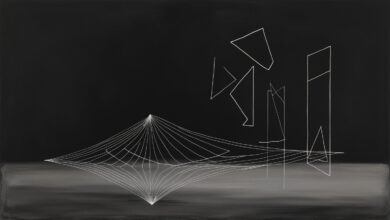

ليس الموت بالحادثة الجليلة ولا هو بالواقعة المهيبة، لقد بات جديرًا بالكائن الإنسانيّ أن ينقُشَ على شاهدة قبره الكبير -تلك الحفرة الباردة ، أُمُّنا الأرض- تقريرًا عن تفاهة الموت و برودته. فأنْ ننتهي في فراشٍ تُرابيٍّ رطبٍ حيثُ نتحلّلُ بفعل البكتيريا ونهم الدّيدان، لا تزيد هذه النهاية التّراجيديّة عن كونها عمليّة بيولوجيّة صغيرة منخرطة في نظام اشتغال آلة الطّبيعة العمياء. تتبدّى “تفاهة الموت” جليّةً للناظر إذا ما فُكَّ عنهُ ذلك السّحر و نُزِعتْ عنهُ أهوامُ العوالِم الخلفيّة وأساطير الحيواتِ البَعْديّة.

حياةٌ ثُمّ موتٌ ثمّ… لاشيء! ما أشدّ غبطة المالينخوليّ السّعيد بهذا السّيناريو!

المصدر: الأوان