سحر الموسيقى اليومي

لُمّعَ الصوت الخشن حتى صار صوتاً ناعماً، والذي لُمّعَ بدوره حتى أصبح موسيقى. ثم لمّعت الموسيقى حتى أصبحت ذاكرة ليلةٍ في البندقية عندما سقطت دموع البحر من جسر التنهدات، والتي لُمّعتْ أيضا حتى انتهى وجودها وفي مكانها وقف بيت خالٍ لقلبٍ كَدِر. ثم فجأة كانت هناك شمس وعادت الموسيقى وتحرك المرور وهناك في البعد، على حافة المدينة، ظهر خط طويل من الغيوم، وكان هناك رعد، والذي بالرغم من تهديده أصبح موسيقى، وذاكرة الذي حدث بعد البندقية كانت ستبدأ، وما حدث بعد أن انكسر بيت القلب الكدر لنصفين، كان سيبدأ هو الآخر.

إبقاءُ الأشياء كاملةً

في الحقل

أنا غياب الحقل.

هذه

هي الحال دائما.

أينما أكون

أكون أنا ما هو ناقص.

عندما أمشي

أشق الهواء

ودائما

يلتحم الهواء

ليملأ الفراغ

حيث كان جسدي

لدينا كلنا أسباب

للحركة

أنا أتحرك

لأبقي الأشياء كاملة

رجل و جمل

عشية عيد ميلادي الأربعين

جلست في الشرفة لأدخن

عندما مر بي رجل وجمل من العدم.

لم ينطق أيهما بصوت في البداية،

ولكن بينما ينجرفان بطول الشارع

خارجين عن البلدة، بدأ كلاهما في الغناء.

ولكن ما كانا يغنيانه ظل لغزا بالنسبة لي

الكلمات كانت غير واضحة، والنغمة

مزخرفة جدا ليمكنك أن تتذكرها. في الصحراء

دخلا وبينما يمضيان، علا صوتاهما

كصوت واحد فوق صوت الغربلة الذي

للرمال التي تعصف بها الرياح. روعة غنائهما،

خليطه المرواغ من إنسان و جمل، بدا

كصورة مثالية لكل الأزواج النادرين.

هل كانت تلك الليلة التي انتظرتها طويلا؟

أردتُ أن أصدق أنها كذلك،

لكن بالضبط عندما كانا يختفيان، توقف الرجل

والجمل عن الغناء، وركضا عائدين إلى البلدة.

وقفا أمام شرفتي، وحدقا إلى الأعلى إلي بعيونٍ غاضبة

وقالا:

“لقد أفسدته. لقد أفسدته للأبد”

الوصول الغامض لرسالة استثنائية

لقد كان يوما طويلا في المكتب وكانت رحلة طويلة عائدا إلى الشقة الصغيرة التي أعيش فيها. عندما وصلت إلى هناك فتحت النور ورأيت مظروفا على الطاولة وعليه اسمي. أين كانت الساعة؟ أين كان التقويم؟ كان خط أبي، ولكنه كان ميتا منذ أربعين سنة. وكما قد يفعل المرء، بدأت بالتفكير أنه ربما، ربما فقط ، كان حيا، ويعيش حياة سرية في مكان ما بالقرب من هنا. كيف إذن يمكنني أن أفسر المظروف؟ لأهدئ نفسي، جلست، وفتحته، وسحبت الخطاب. “إبني العزيز،” كانت تلك الطريقة التي بدأ بها. “إبني العزيز” ثم لا شيء.

سطور الشتاء

قل لنفسك

بينما يبرد الطقس ويسقط الرمادي من الهواء

أنك ستمضي قدما

ماشيا، سامعا

النغمة نفسها حيثما وجدت نفسك

داخل قبة الظلام

أو تحت الأبيض المتشقق

لنظرة القمر في وادي الثلج.

الليلة وبينما يبرد الطقس

قل لنفسك

ما تعرفه والذي هو لا شيء

إلا النغمة التي تعزفها عظامك

بينما تمضي. وستكون قادرا

لمرةٍ أن تستلقي تحت نار نجوم الشتاء الصغيرة.

وإذا حدث أنك لا تستطيع

أن تمضي قدما أو تعود

ووجدت نفسك

حيثما ستكون في النهاية،

قل لنفسك

في المرور الأخير للبرد عبر أطرافك

أنك تحب ما أنت عليه.

الفكرة

لنا، أيضا، كانت هناك أمنية أن نمتلك

شيئا وراء العالم الذي نعرفه، وراء أنفسنا،

وراء قدرتنا على التخيل، شيء رغم ذلك

نستطيع أن نرى فيه أنفسنا؛ وهذه الرغبة

أتت دائما عابرةً، في الضوء الشاحب، وفي برودة شديدة

لدرجة أن الثلج في بحيرات الوادي تشقق والتفت حوافه،

والجليد العاصف غطى كل الأرض التي رأيناها،

ومشاهد الماضي، عندما طفت ثانيةً على السطح،

لم تبدُ كما كانت عليه، إنما كانت شبحية وبيضاء

بين انحناءات زائفة وامّحاءات مخفية

ولم نشعر أبدا ولو لمرةٍ أننا اقتربنا

حتى الليلة التي قالت فيها الريح، ” لماذا تفعلوا هذا،

الآن بالذات؟ عودوا إلى المكان الذي تنتمون إليه؛”

وهناك ظهر، بنوافذه الوهّاجة، صغيرا،

في البُعد، في المدى المتجمد، كوخ؛

وقفنا أمامه، مندهشين من وجوده هناك،

وكنا لتقدمنا إلى الأمام وفتحنا الباب،

وخطونا إلى داخل الوهج ودفّأنا أنفسنا هناك،

لولا أنه كان لنا بكونه ليس لنا،

ويجب أن يظل خاليا. كانت تلك هي الفكرة.

النهاية

لا يعرف كل رجل ما سيغنيه في النهاية،

مشاهداً المرفأ بينما تبحرُ السفينةُ بعيداً، أو ما الذي سيبدو عليه الأمر

عندما يمسكه زئير البحر، ساكنًا، هناك في النهاية،

أو ما الذي سوف يتمناه عندما يكون واضحا أنه لن يعود أبدًا.

عندما يكون الوقت متأخرًا على تشذيب وردة أو التربيت على قطة،

عندما لا تظهر ثانيةً الشمس وهي تشعل العشب، ولا القمر وهو يُثْلِجُه ثانية.

لا يعرف كل رجل ما الذي سيكتشفه بدلا عن هذا.

عندما يميل ثقل الماضي على اللاشيء،

وتصير السماء ليست أكثر من ضوءٍ مُتَذَكّر، وحكايات السحاب المرتفع

والسحاب المنخفض تأتي لنهاية، وكل الطيور تَعلَقُ في الطيران،

لا يعرف كل رجل ما الذي ينتظره، أو ما الذي سيغنيه

عندما تنزلق سفينته في الظلام، هناك في النهاية

الغموض والعزلة في توبيكا*

العصرُ يغمَقُّ تدريجيا ليصير مساءا. يسقط رجلٌ أعمقَ فأعمقَ في حلزون النوم البطيء، في انجرافته، في طوله، خلال ما يبدو كضباب، ويصل أخيرا إلى باب مفتوح يعبر خلاله من غير أن يعرف السبب، ثم مرةً أخرى ومن غير أن يعرف السبب يذهب إلى غرفة حيث يجلس و ينتظر بينما تبدو الغرفة وكأنها تضيق عليه والظلمة أحلك من أي ظلمة عرفها، ويشعر بشيء يتشكل داخله من دون أن يكون متأكدا مما هو، تنمو سيطرة الشيء عليه، وكأن حكايةً على وشك أن تنفض، فيها شخصيتان، المتعة، والألم، ترتكبان نفس الجريمة، الجريمة التي هي له، التي سيعترف بها مرةً تلو مرةٍ، إلى أن لا تعني شيئا.

(*) توبيكا هي عاصمة ولاية كنساس الأمريكية.

اللاجدوى في كي ويست (*)

كنتُ ممددا على أريكة، على وشك النوم، عندما تخيلت هيئةً صغيرة نائمةً على أريكة مطابقة لأريكتي. “استيقظ، أيها الرجل الصغير، استيقظ،” صرخت. “التي تنتظرها تصعد من البحر، ملفوفةً بالزّبَد، وقريبا ستصل للشط. تحت قدميها ستتحول حديقة الشجن إلى خضرة ناصعة، والنسمات ستصبح خفيفة كنَفَسِ رضيع. استيقظ، قبل أن تذهب مخلوقة الأعماق ويصبح كل شيء خاويا كالنوم.” كم أحاول أن أوقظ الرجل الصغير بشدة ، وكم ينام هو بشدة. والتي صعدت من البحر، راحت لحظتها، كم أصبحت شديدة – كم أصبحت يابسة تلك العيون المشتعلة، ذلك الشعر المشتعل.

(*) كي ويست هي جزيرة في مضايق فلوريدا بأمريكا الشمالية

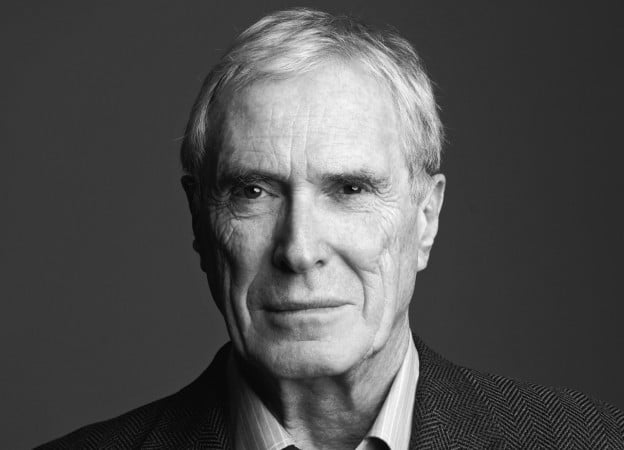

مارك ستراند