لو كانت هناك حياة بلا زمن لنهض الزمن الذي نعرفه من رحم شيء ما.

يمر الوقت في الجبل أسرع منه على البحر.

الساعة الموضوعة على الأرض تجري بشكل أبطأ من الساعة نفسها فوق طاولة.

الأشياء قرب الأرض تأخذ وقتاً طويلاً كي تحدث: النبتة لا تورق، والفكرة لا تنضج. على العكس من ذلك، يشيخ بسرعة من يعيش في السماء.

ليس ثمة زمن واحد حقيقي. هناك دائماً فيلقٌ من الأزمنة المتغيرة بالنسبة إلى بعضها البعض.

أجسادنا مليئة بالساعات. لكن الساعات لا تخبرنا عن الزمن (الحقيقي) بل عن الزمن (الملائم) لحدوث شيء ما.

كل شيء يحدث وفق زمنه وإيقاعه الخاص، لا وفق الزمن الحقيقي.

نحن لا نصف نشوء العالم داخل الزمن. يمكننا فقط وصف حدوث الأشياء داخل زمنها المحليّ.

العالم ليس كتيبة عسكرية تأتمر لقائد واحد. العالم شبكة من الأحداث التي تؤثر على بعضها البعض.

للزمن إيقاع مختلف في كل مكان. الزمن ليس نسيجاً واحداً. لقد فقد الزمن منذ نشوء الحياة طبقته الأولى: الوحدة.

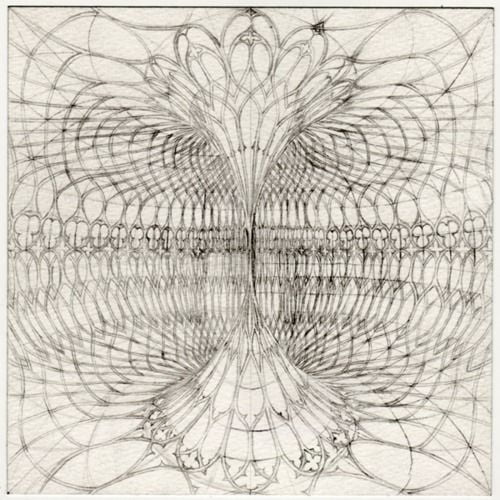

الزمن ليس رقصة واحدة. أشياء هذا العالم تمتزج في رقصات وإيقاعات بلا حدود.

لو تخيلنا العالم محمولاً على كتفي إله الرقص الهندوسي شيڤا، فلا بد من وجود عشرة آلاف شيڤا راقص في هذا العالم، يرقصون في الآن ذاته، بشكل يشبه تلك الأجساد الراقصة المتشابكة في لوحة ماتيس. هذا هو الزمن.

كان اينشتاين يعزّي نفسه في فقد صديقٍ حين كتب: المؤمنون بالفيزياء يدركون أن محاولة التفريق بين الماضي والحاضر والمستقبل مجرد وهم عنيد ومستديم.

الزمن ليس خطاً بين جهتين. الزمن سهمٌ بأطراف تختلف في الحدة والشكل.

إن ما يهم حقاً هو شكل سهم الزمن لا سرعة عبوره.

لولا الشِعر والشك لانهارت الفيزياء.

سر الزمن لا يكمن في الأرقام التي تصفه بل في انثياله الخالد الذي نشعر به في العروق والشغاف، في القلق من الآتي، وفي غموض الذكريات.

الغموض الذي يحيط بالزمن سببه الإنسان لا الكون.

نشأنا على فكرة وجود فرق بين الماضي والمستقبل، بين السبب والأثر، بين الذاكرة والأمل، بين النوايا والندم. لكن القوانين التي تصف ميكانيزمات العالم تؤكد عدم وجود هذا الفرق.

تخبرنا الفيزياء أن كل الأشياء تتنقل في رحلات ترددية بين ماضيها ومستقبلها. الأجسام الساقطة مثلاً يمكنها الارتداد إلى الأعلى بعد السقوط. وحدها الحرارة لا تستطيع العودة إلى الماضي، فهي تذهب في اتجاه واحد فقط من جسم حار إلى آخر بارد وليس العكس.

ثمة رابط وثيق بين الحرارة والزمن. ففي معادلات العالم الأساسية، لا يظهر سهم الزمن إلا حين توجد حرارة، ولا يظهر اختلافٌ بين الماضي والمستقبل إلا والحرارة مرتبطة بذلك الفرق بشكل ما.

الفرق بين الماضي والمستقبل لا يوجد إلا في نظرنا المشوش للعالم. لو كنا نملك وصفاً مجهرياً للعالم لما كان من المنطقي أن يختلف الماضي عن المستقبل.

أمن المحتمل إذاً أن تكون نظرتي السطحية لمرور الزمن عائدةً إلى عدم قدرتي على الإحاطة بكل التفاصيل الدقيقة للكون؟!

أيمكن في حال تمكنا من رؤية الرقصة الحقيقية لملايين الجزيئات، أن يكون الماضي هو نفسه المستقبل؟!

ربما كانت معرفتي أو جهلي بالماضي هي أيضاً ما أعرفه أو ما أجهله عن المستقبل.

ما يحدث لملعقة باردة في كأس شاي ساخن لا يعتمد في جوهر الأمر على رؤيتنا الوصفية المشوشة لما يحدث. ما يحدث للملعقة يحدث بشكل معزول عن تصورنا المحدود. طريقتنا في وصف ما يحدث هي السبب في وجود فرق بين الماضي والمستقبل.

لو امتلكنا الوعي الدقيق بالتفاصيل المجهرية لحالة العالم لتوقف الزمن عن الجريان.

الفرق بين الماضي والمستقبل لا يكمن في قوانين الحركة وليس مستقراً في النحو العميق للطبيعة. إن الفرق منشئوه تلك الفوضى الطبيعية التي تخلق بشكل تدريجي أوضاعاً أقل نسقية وخصوصية.

يبدو مقياس العشوائية والفوضى مرتفعاً فيما نسميه (المستقبل)، بينما ولسبب غامض، تبدو جزيئات ما نسميه (الماضي) منتظمة بشكل أكبر.

(الآن) وهم شخصي. حين تكون مع امرأة وتنظر إلى حركة يدها تعتقد أنك تنظر (الآن) إلى يدها. والواقع إن حركة يدها حدثت في زمن ماض، وأن شعاع يدها احتاج إلى شيء من الوقت كي يصل إلى عينيك.

حين تهاتفُ امرأةً على كوكب آخر، تظنُ أنك تستمتع إلى صوتها (الآن)، والحقيقة أن ما تستمع إليه (الآن) هو صوتها قبل سنوات.

اللحظة التي نسميها (الآن) شيء غير موجود. التفكير بوجود (آن) وحيد يشبه محاولة وضع نوتة موسيقية فوق ميزان!

السؤال عن (زمن حاضر) محدد للكل في هذا الكون سؤال يفتقد للمعنى. شيء يشبه سؤال طير مغرد عن راتبه الشهري!

(حاضرنا) فقاعة محلية تحيط بنا وليست شيئاً يمتد ليغطي الكون.

العالم يتكون من أحداث لا من أشياء. كل حدث له ماضٍ ومستقبل، بالإضافة إلى جزء كوني يقع خارج أقماع الماضي والمستقبل.

حين ارتدى الإنسان الساعة تسرب الزمن من أيدي الملائكة إلى أيدي الرياضيين.

الأشياء أحداثٌ تتحدث بصوتٍ مملٍ ورتيب.

غياب الزمن لا يعني جمود الأشياء. إنه يعني أن ذلك الحدوث اللانهائي الذي يُبلي قماش العالم ليس مرتباً وفق خط زمني.

العالم أعقد من أن يقبع حتى في أربعة أبعاد. العالم شبكة فوضوية وغير منتهية من أحداث متناهية الصغر.

نحن في الواقع لا نصف العالم. نحن نَصفُ حدوثه.

يشبه الكون نابولي أكثر من سنغافورة. أحداث العالم لا تصطف في طابور إنجليزي بل تتدافع بفوضوية كالطليان.

الزمن لا يوجد إلا مندغماً بالمكان. نحن موجودون في قمع كوني هائل اسمه الزمان-المكان.

العالم كميّ. وحتى الهلام المسمى (الزمكان) وصفٌ على وجه التقريب. ففي النحو البسيط للكون لا وجود لا للزمان ولا المكان. ما يوجد هو عمليات تحول مستمرة لكميات فيزيائية.

لقد جردت الفيزياء الحديثة الزمن من وحدته وبوصلته وحاضره واستمراره. لكن كل الأشياء التي خسرها الزمن لا تلغي أن العالم هو التغير وأن الكون شبكة من الأحداث.

النحو لم يعد كافياً لوصف الكون. المدرسة النحوية المثلى للتفكير في العالم ليست في الوجود بل في الوجود المتغير باستمرار.

المعادلة الأكثر قرباً من جوهر العالم لا تتضمن عنصر (الزمن) بقدر ما ترسم علاقة أحداث العالم ببعضها البعض.

إذا كان (الزمن) يعني (الحدوث) فإن كل موجود هو زمن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يتبقى من مفهوم الزمن.

إذا كان الكون مكوناً من أشياء، فما هو جوهر الأشياء؟! هل هو الذرة التي اكتشفنا أنها مكونة من جسيمات أصغر؟ أم تلك الجسيمات التي اكتشفنا فيما بعد أنها ليست سوى اهتزازات عابرة لمجال كمي؟!

أهي تلك المجالات الكمية التي تبين مؤخراً أنها ليست سوى شفرات للغة نتحدث بها عن التفاعلات والأحداث؟! نحن إذاً لا نملك الحديث عن عالم فيزيائي مصنوع من أشياء وكيانات. إنه ببساطة أمرٌ غير ممكن.

الطريقة المثلى لفهم العالم تكمن في التفكير فيه كمجموعة من الحدوثات التي لا تدوم بل تخضع لتحولات مستمرة.

الأشياء تتشبث بالزمن، بينما الأحداث عابرة. الحصاة مثلاً شيء بينما القبلة حدث. وفي حين أن من الممكن أن نسأل عن مكان وجود الحصاة في الغد، فإن من غير المنطقي أن نسأل عن مكان القبلة بعد نهار من حدوثها. هذا العالم مصنوعٌ من شبكة معقدة من القُبل لا الحصى.

الحرب ليست شيئاً. إنها سلسلة من الأحداث. العاصفة ليست شيئاً. إنها مجموعة من الحدوثات. السحابة فوق الجبل ليست شيئاً. إنها تكثفٌ لهواء رطب تدفع به الريح فوق الجبل. العائلة ليست شيئاً. إنها مجموعة من العلاقات والحدوثات والمشاعر. والإنسان؟ بالطبع لا يختلف كثيراً عن سحابة عابرة فوق جبل.

لسنا بحاجة إلى الزمن كي نصف الكون. ما نحتاجه حقاً هو كمياتٌ يمكن ملاحظتها وقياسها كعلامات مثل: طول الطريق، ارتفاع شجرة، حرارة الجبين، ضغطة يد على كتف، وألم الفقد.

الزمن وليد هذه النظرة المشوشة الذي نرى بها الحياة. الزمن هو جهلنا العميق بالكون. الزمن هو الجهل.

يشبه الكون جبلاً يتحول بالحركة البطيئة إلى فتات.

لطالما دوّخ أرواحنا هذا الغموض الذي يلف الزمن. وبسبب هذا الألم والقلق الذي سببه لنا معنى الزمن أنكرنا أحياناً وجوده واخترعنا كلمة شاذة اسمها (الأبد)، متخيلين أنفسنا في ذلك العالم مكللين بآلهة وأرواح لا يطالها الموت.

نحن مجرد قصص وروايات. الواقع تشكله الذاكرة، والذاكرة نتيجة غير مباشرة لفوضى العالم التي تترك خلفها آثارًا وحكايات.

تمتد يد الفيزياء لتمسح الغبش الذي يحجب عنا رؤية الوجه الموضوعي للزمن. لكننا لا نلصق هذا الغبش بالبعد العاطفي للزمن، بل يبدو البعد العاطفي للزمن (بالنسبة لنا) هو ذاته الزمن.

المكان -الذاكرة ممزوجاً بالتوقعات، هو مصدر فهمنا للزمن والذات. مزيجٌ هو مصدر هويتنا، وهو أيضاً مصدر الوجع.

نتوق إلى اللا زمن. نقاوم مرور الوقت. نعاني من الزمن. إن الزمن هو الألم.

ليس (البحث عن الزمن المفقود) سوى تسكع فوضوي طويل في المشابك العصبية لدماغ مارسيل بروست تسببت به رائحة كعكة المادلين. وإثر تلك الرائحة رأى بروست في طيات دماغه عوالم طفولة لا محدودة وحشوداً قديمة من النظرات والأسماء والروائح والألوان والتأملات والتفاصيل استغرق تدوينها أربعة آلاف صفحة. إن الزمن هناك (في الداخل) كما تشير لذلك لحظة (المادلين).

الأغنية هي وعينا بالزمن. حين نستمع للكمان في (قدّاس) بيتهوفن نشعر أن صوت الكمان هو مصدر الزمن. إن الزمن هو الأغنية، وهو كذلك انتهاء الأغنية.

أنا لست كتلة اللحم العابرة المستندة على الصوفا وهي تكتب عن الزمن. أنا الأفكار التي أكتب. أنا ملاطفات أمي وهدوء أبي وأسفار المراهقة وطبقات الكتب المترسبة في رأسي. أنا لحظات الحب والقنوط والوجوه المنقوشة في ذاكرتي. أنا الذي كتب قبل لحظة كلمة (ذاكرة). وفوق ذلك، أنا الشخص الذي أعد لنفسه قدحاً من الشاي قبل قليل. ولو اختفى كل هذا فهل سيكون لي (وجود)؟!

نحن كائنات بطيئة. ولن يكون بمقدورنا بسبب هذا البطء استشعار الأزمان المتعددة المعقدة في ساعات الكون. لذا فإننا نعود في نهاية الأمر إلى التشبث بزمن واحد تصنعه خبرتنا الشخصية: زمن للولادة، وزمن للموت.

خوف الحيوانات من الموت لحظيٌ وعابر. أما خوفنا العظيم من الموت فهو خطأ بيولوجي تطوريّ تسبب في منحنا فصوصاً أمامية متضخمة وقدرة مبالغاً فيها على قراءة الغد، مما جعلنا نرى الموت بشكل مستديم.

نحن محكومون مبدئياً بالعطش للحياة. بالفضول. بقلق المكانة. بالجوع والحاجة إلى الإطراء والحب. لكن امتيازنا العقلي، لسوء الحظ، جعلنا ندرك أن ما نتعقبه ونظنه آثار طرائد وظباء ليس سوى سراب!

تضخم أدمغتنا عبر الزمن قادنا للوصول إلى القمر واكتشاف ثقوب الكون السوداء ومعرفة أننا أبناء عمومة مع الخنافس. لكن العقل البشري لا زال يعاني من عدم قدرته على شرح نفسه لنفسه بوضوح.

لقد فشلنا بسبب (النحو) في رؤية الحياة.

أتوقف ولا أفعل شيئاً. لا شيء يحدث. لا أفكر بشيء. أصغي فقط إلى انسياب الوقت. هذا هو الزمن: مألوف وحميم.

نحن الزمن. نحن هذه الفُرجة المفتوحة بخطى الذاكرة بين نهاياتنا العصبية. نحن الذاكرة. نحن الحنين. نشتاق طيلة الوقت إلى مستقبل لن يجيء.

*كارلو روڤيلي كاتب إيطالي يعمل أستاذاً للفيزياء النظرية في مركز أبحاث الجاذبية الكمية بمرسيليا في فرنسا، ويعد أحد أهم علماء الفيزياء المعاصرين المهتمين بمفاهيم الزمن والمكان. تتميز كتاباته في الفيزياء بالشعرية وربط الفيزياء بالشعر والفنون. ترجم كتابه الأول (سبعة دروس في الفيزياء) إلى 41 لغة. صدر كتابه (ناموس الزمن) مترجماً للإنجليزية في عام 2018

**المترجم: عبدالله حمدان الناصر.

– شاعر ومترجم سعودي. دكتوراه الفلسفة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. صدر له مجموعة (جثث في ثياب الخروج) عن دار الفارابي-2012 ، وصدر له كتاب مترجم بعنوان (ملك الفجوات- شذرات فيرناندو بيسوا).